|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

| |

|

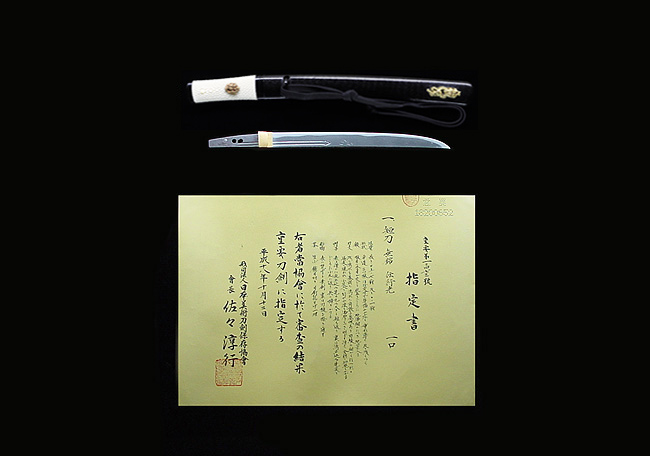

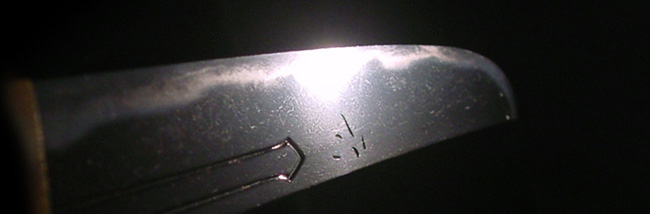

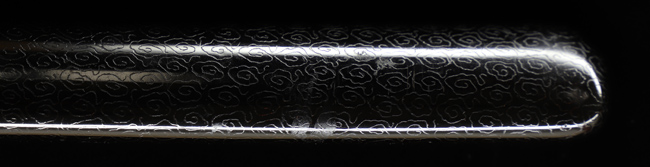

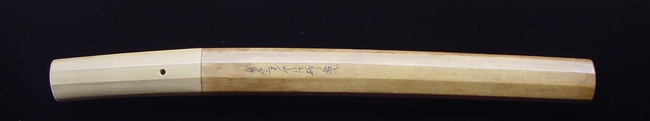

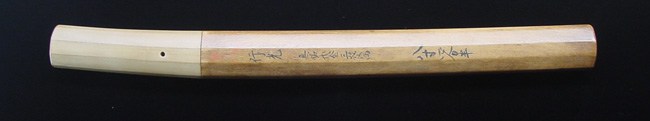

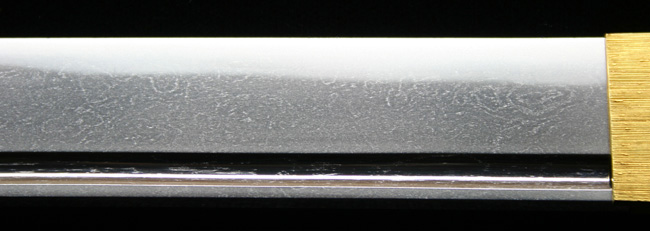

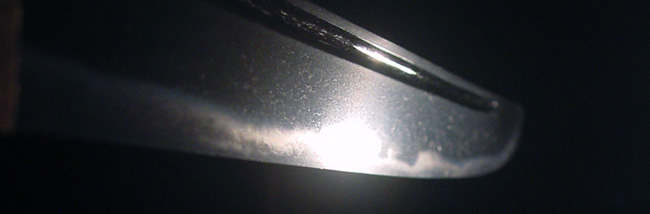

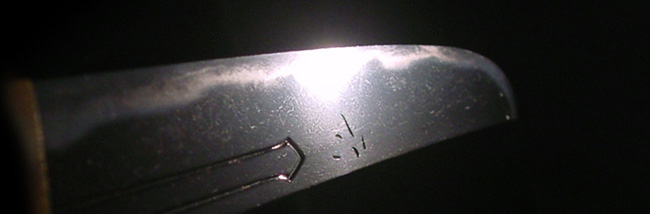

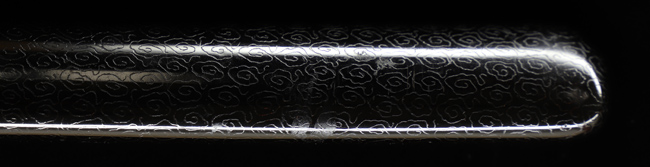

| 銘 無銘 伝行光 最上作 伊予西条藩松平家伝来品 古刀(鎌倉末期 約700年前) |

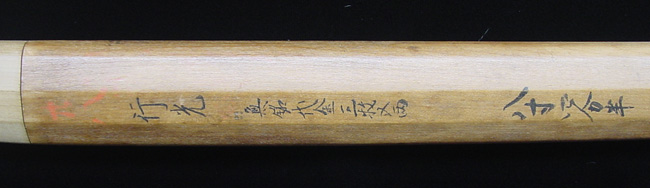

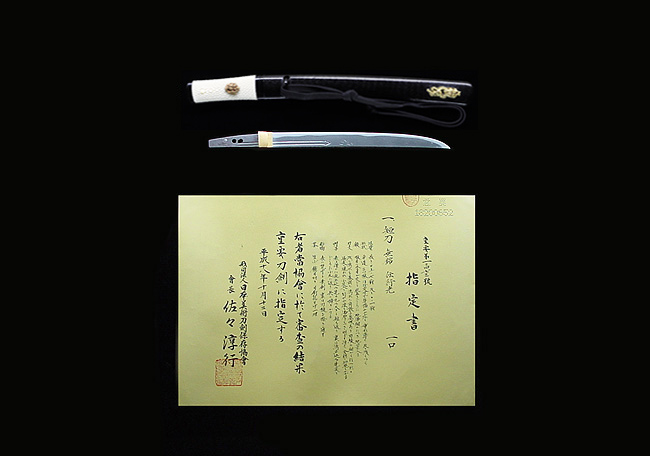

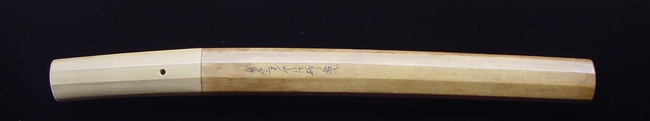

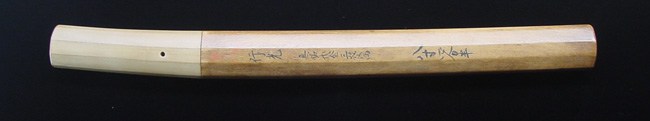

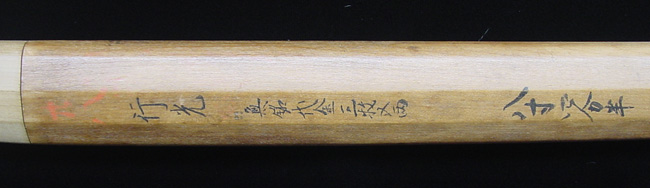

公財)日本美術刀剣保存協会 第五十二回重要刀剣指定品 附)黒蝋色雲文鞘合口拵 長さ25.7cm 反り0.1cm 目釘穴3中1埋 元幅2.35㎝ 先幅-- 元重0.65㎝ |

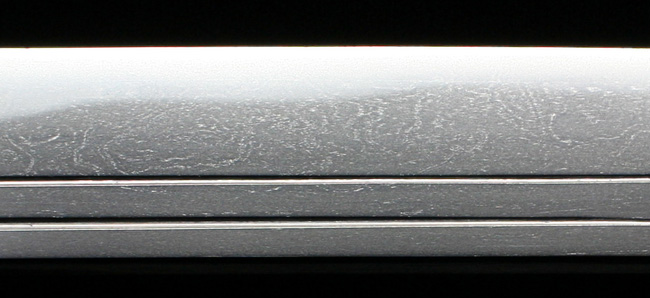

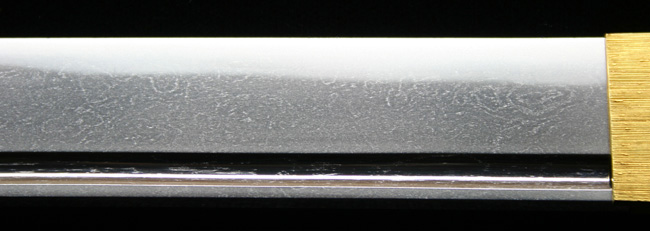

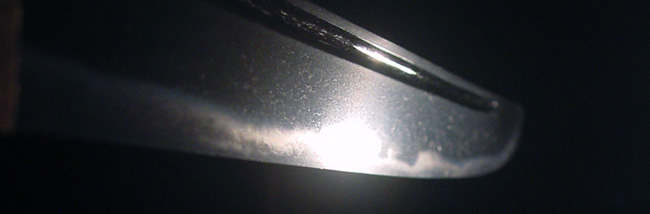

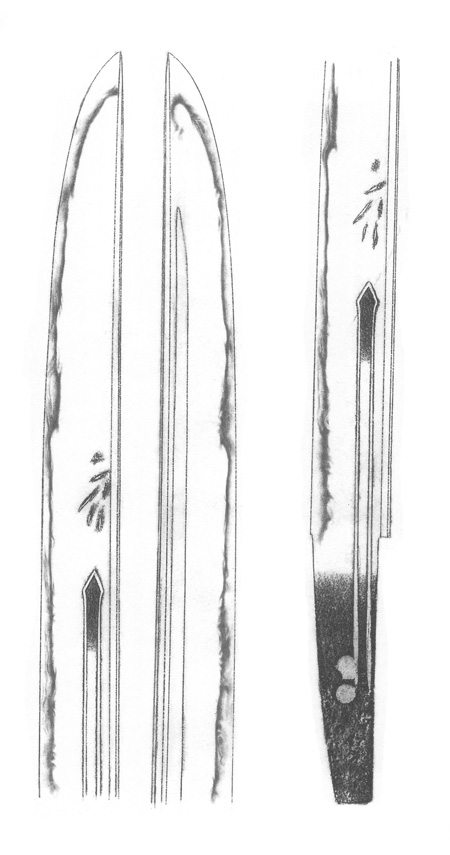

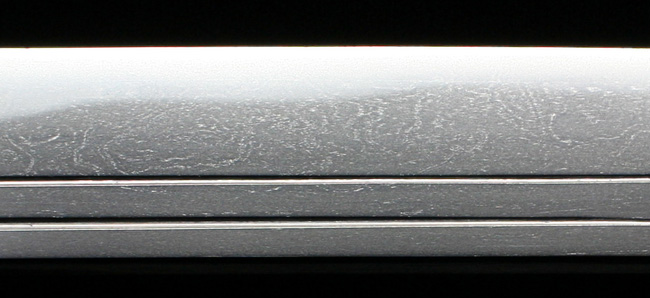

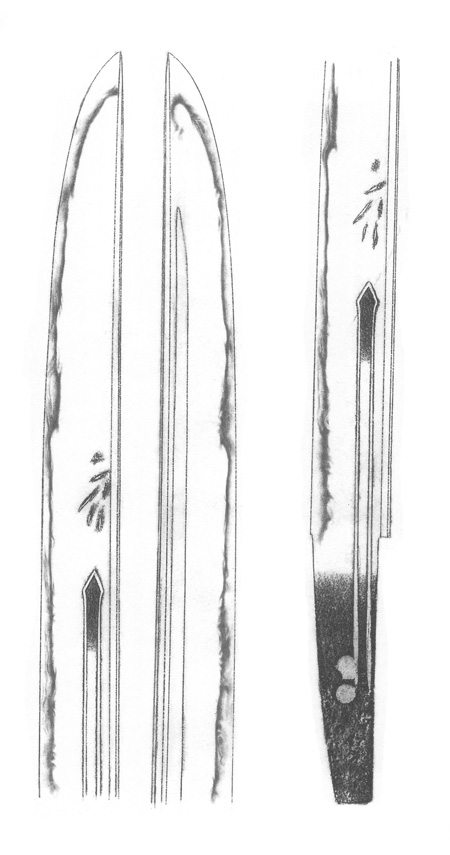

行光は、正宗・則重等と共に師新藤五国光の創始した相州伝をさらに発展させ完成させた。 行光は正宗よりはやや先輩とみられ、現存する有名作は短刀に限られている。 作風は古来の刀剣書によると多彩で、直刃以外に乱れ刃や、まま皆焼があることなどが記されているが、無銘極めのものは直刃或いは浅い穏やかな乱れ刃が多く、地刃は総じて新藤五風である。 この短刀は、地鉄は杢目が交じり、肌立ちごころとなり、地沸細かにつき地景入り、刃文は浅い湾れを基調に、刃縁に細かくほつれ・湯走りが現われ、小足入り、匂やや深く沸厚くつき、明るく冴え、金筋・砂流し頻りにかかるなどの出来口を見せている。 湾れ調の刃文には美しく輝く刃沸が厚くつき、刃縁にほつれ・湯走りを交え、金筋・砂流しが随処に閃くなど、相州伝上位作の美点が存分に示されており、地刃共に健全な行光の秀作である。 (重要刀剣等図譜より抜粋) 形状、平造、三ッ棟、ほぼ定寸で身幅やや広く、重ね薄く、反り僅かにつく。 鍛え、板目に杢目が交じり、肌立ちごころとなり、地沸細かにつき地景入る。 刃文、浅い湾れを基調に、部分的に直刃調の部分を交え、湾れに角張る気味があり、刃縁に細かくほつれ・湯走り現われ、小足入り、匂やや深く沸厚くつき、明るく冴え、金筋・砂流し頻りにかかる。 帽子、表は僅かに乱れ込み先の丸み大きく短く返り、裏は湾れ込み先尖りごころに小丸に返り、共に金筋。掃きかけかかる。 彫物、表に梵字と素剣、裏は刀樋を掻き通す。 茎、生ぶ、先切り、鑢目切り。 伊予西条藩松平家の古鞘が残されています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

| |

|