|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

| |

| |

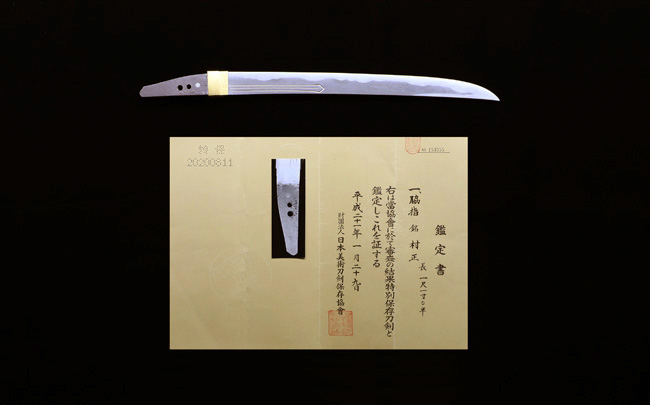

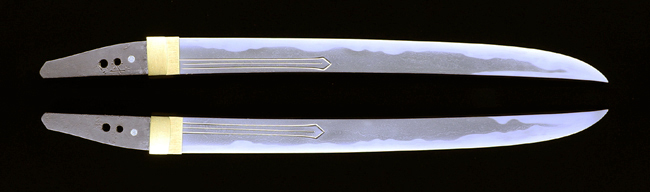

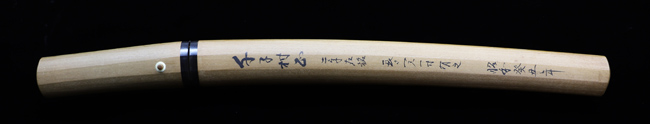

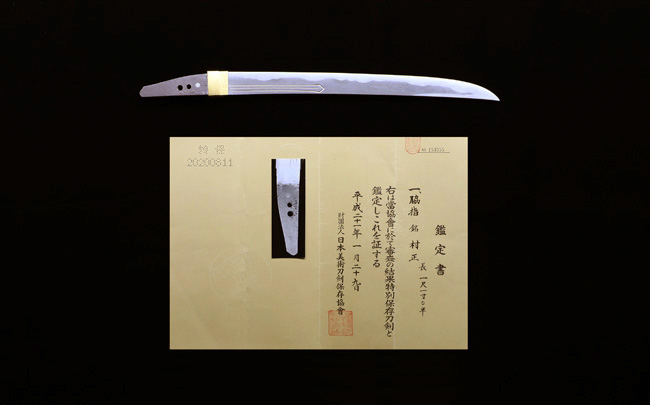

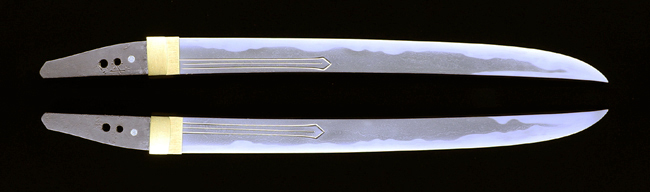

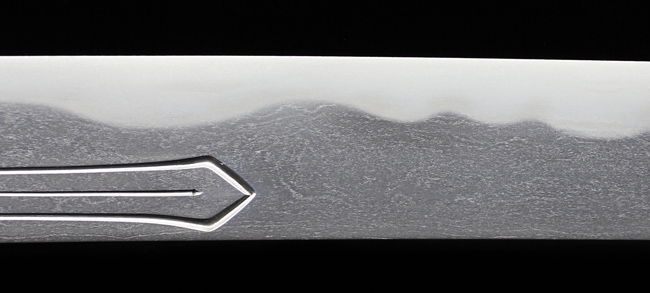

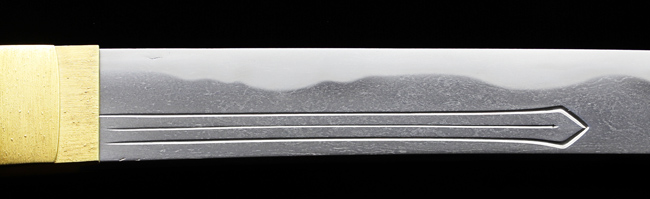

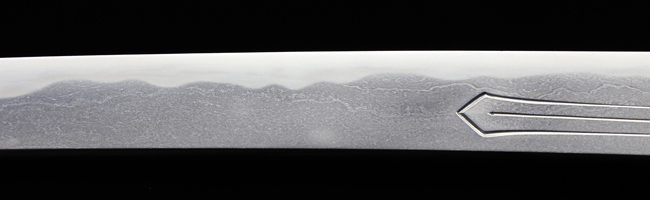

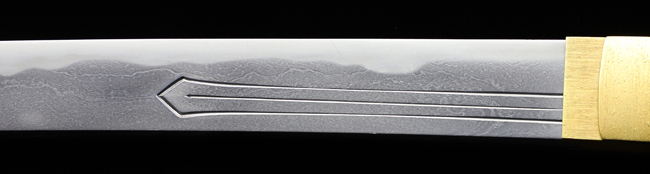

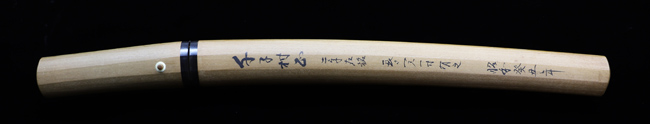

| 銘 村正 最上作 古刀(天文頃 1540年頃) |

財)日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書 長さ31.5cm 反り0.15cm 目釘穴1個 元幅2.7㎝ 先幅-- 元重0.7㎝ |

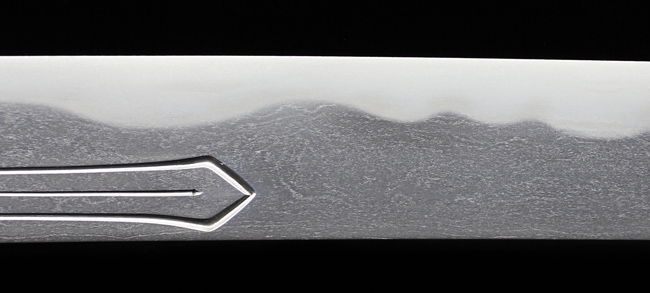

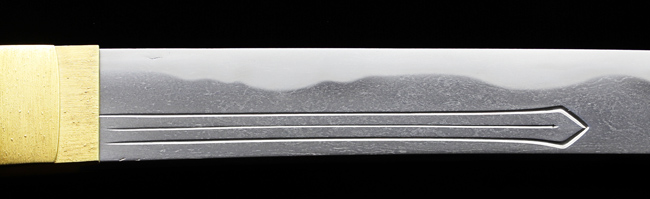

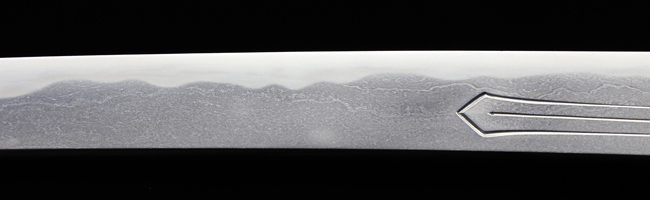

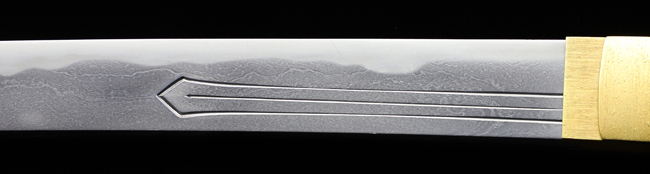

村正は室町時代後期の伊勢国を代表する刀工で、現存する上限の年紀は文亀元年であり、通説では文亀を初代、天文を二代、天正を三代としている。 中でも二代が最も技術が優れ、作刀も多く現存している。 藩政時代より妖刀伝説や徳川家が忌み嫌う刀(実は誤解ではあるが)として本邦刀剣史上最も知名度の高い刀でもあります。 姿、平造り、三ッ棟、身幅広く、寸延びて、反り浅く、先反り僅かにつく。 鍛え、板目肌流れごころ強く、地沸厚くつき、地景入る。 刃文、小のたれに互の目交じり、小足入り、小沸よくつき、特に物打ち付近は激しく沸づき、金筋入り、砂流しかかる。 帽子、焼深く、乱れ込んで突き上げごころに、先小丸に長く返る。 彫物、表裏に素剣。 茎、生ぶ、先細って刃上がり栗尻、鑢目極く浅い勝手下がり、目釘穴三中一埋め、差し表棟寄りに二字銘。 本作は、大ぶりでの姿にのたれを主体とした沸勝ちの迫力のある大胆な作で、大変覇気に富み、村正の一作風を示した出来の良い作です。茎仕立の見事さと、「村」の字の書風から二代の作と鑑せられ、覇気のある姿と放胆な刃文とが相俟って、ひときわ迫力があり豪壮味が感ぜられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

| |

| |