|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

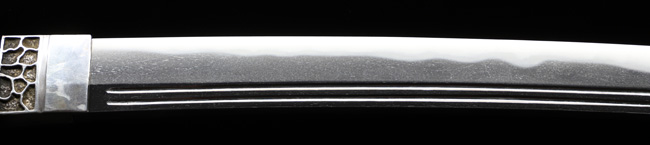

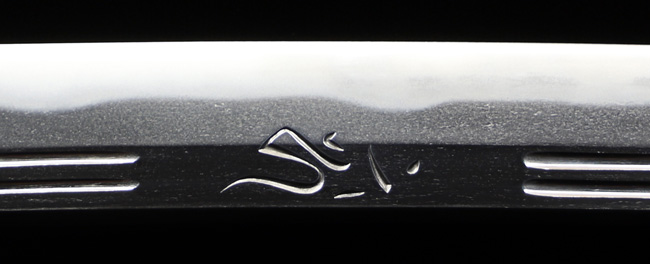

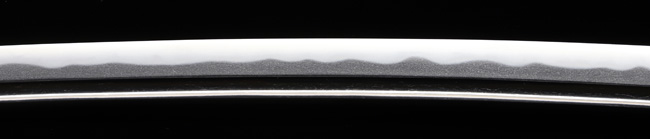

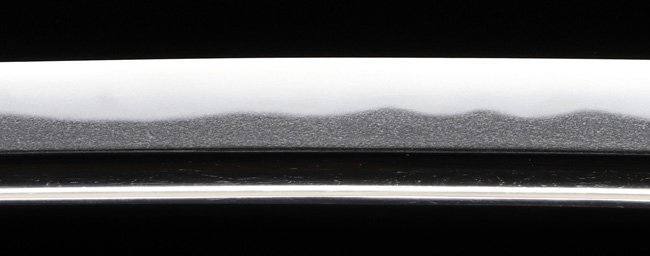

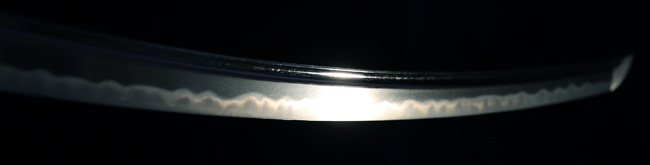

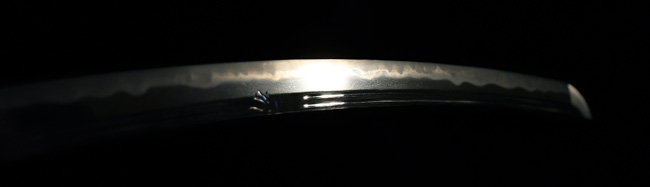

| 銘(菊紋)法城寺越前守橘正照 中上作 業物 新刀(1680年頃) |

財)日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書 長さ62.6cm 反り2.0cm 目釘穴1個 元幅3.1cm弱 先幅2.1cm 重ね0.75cm |

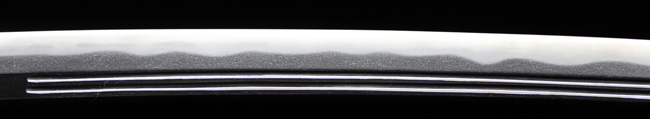

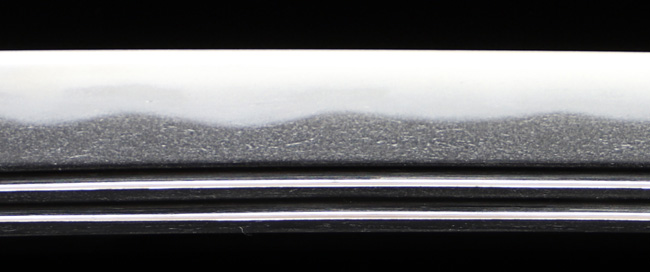

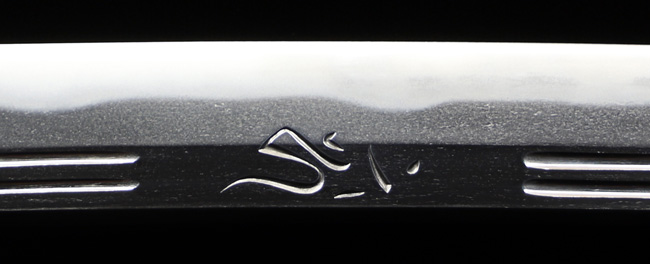

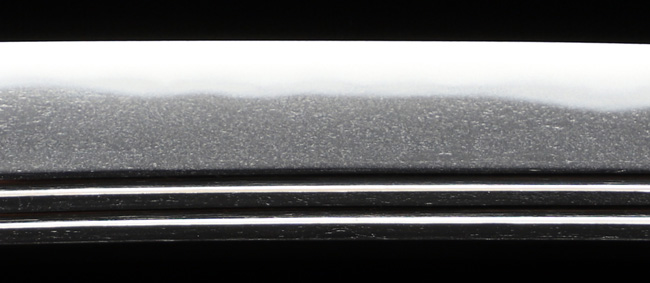

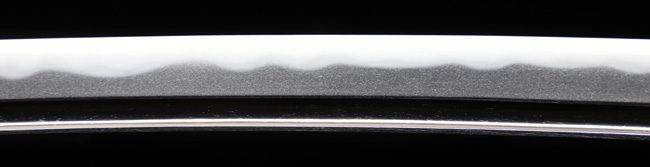

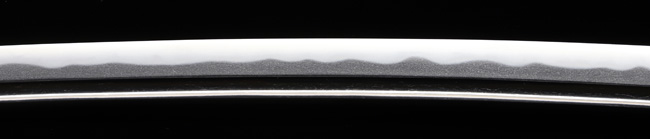

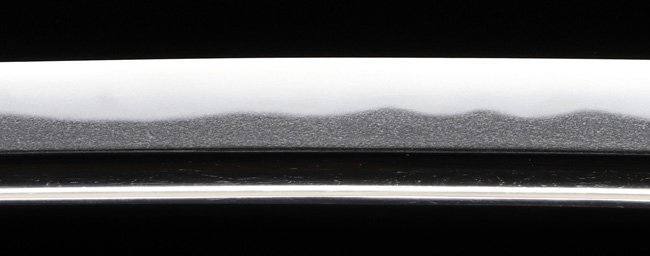

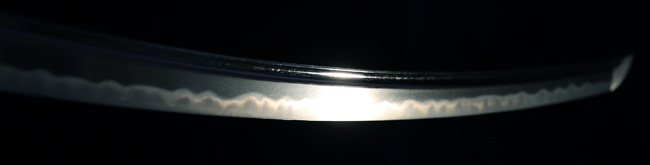

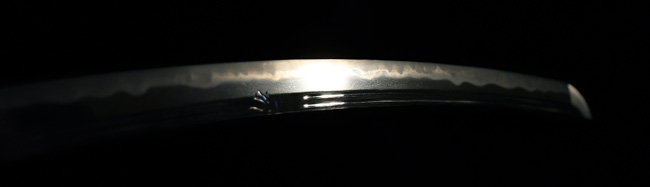

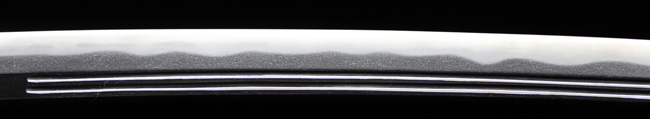

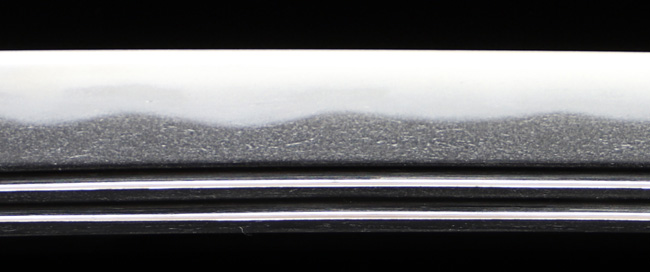

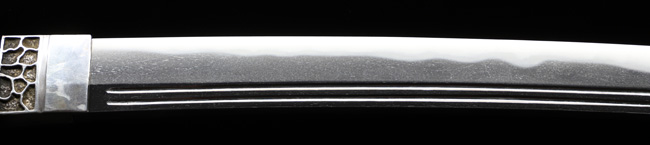

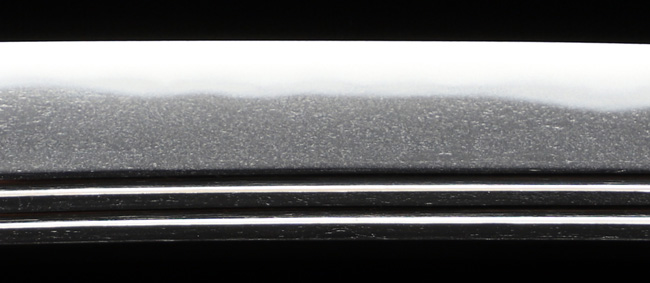

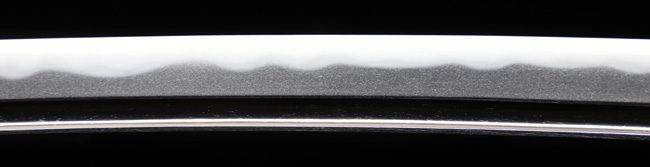

法城寺派きっての上手として知られる正照は、同門の正弘に学び、越前守を受領し、上京して二代金道に師事し、後に羽後秋田に移り住みました。 また、上総介兼重、助九郎兼常との三人合作が数口確認されており、その他にも上総介兼重、四代康継との三人合作、そして出雲大掾吉武との合作など交友の広さが際立つ刀工です。 形状、鎬造、庵棟、身巾尋常、元幅に比して先幅狭まり、踏ん張りごころがみられ、反りやや深めにくつき、中切先。 鍛(きたえ)、板目肌よくつみ、地沸微塵によくつき、地景入る。 刃文、浅いのたれ調の互の目乱れに丁子が交じり、足よく入り、匂い深く、小沸良くつき、金筋・砂流しかかり、匂口明るく冴える。 帽子、直ぐに小丸、先掃き掛ける。 彫物、表に双樋、そしてそれを遮るように刀身中央に不動明王を表すカーンの梵字、裏には棒樋。 茎(なかご)、生ぶ、先やや丸味のある入山形、鑢目勝手下がり、目釘穴一、差し表に菊紋及び長銘がある。 室町時代の片手打ちを写した反りの深い美しい姿、よく詰んだ良質な地鉄、華やかに乱れた刃紋。 また、珍しく彫りを入れていることなどから特別な注文打ちと思われます。 登録も昭和二十六年茨城県の大名登録。 しかも登録番号が一桁ですので、茨城県で最も早く登録を行った家、水戸徳川家若しくはその関係者による登録申請の可能性が高く、本作は水戸徳川家伝来が推測されます。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|