|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

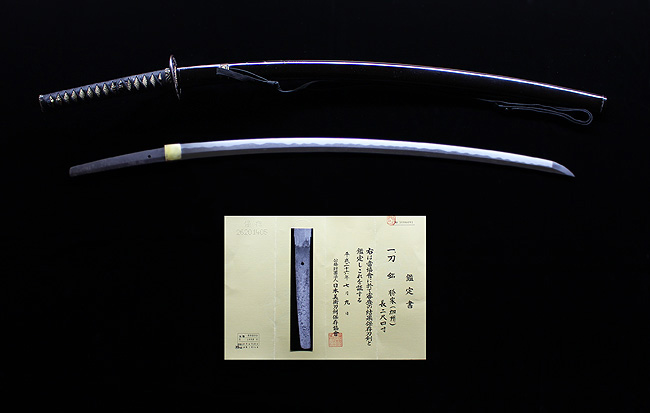

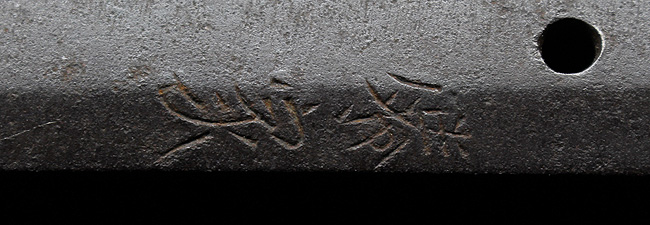

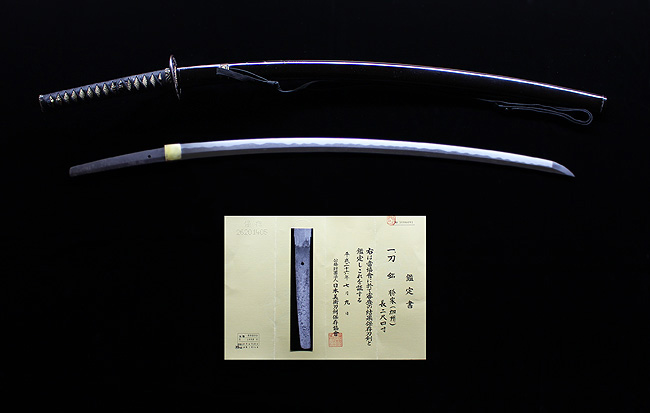

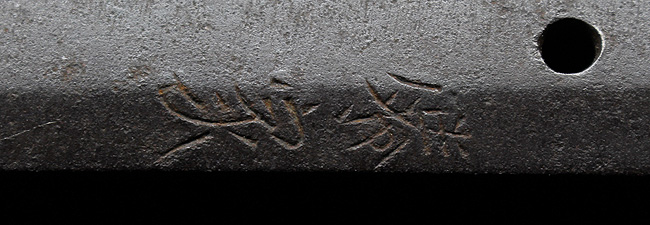

| 銘 勝家 中作 良業物 古刀 (天正頃 約440年前) |

公財)日本美術刀剣保存協会 保存刀剣鑑定書 長さ72.9㎝ 反り2.7cm 目釘穴 1個 元幅3.15cm 先幅2.15cm 元重0.8cm |

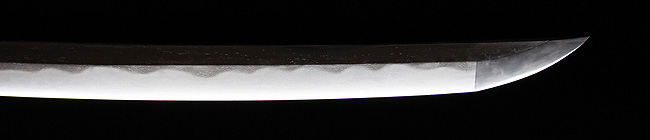

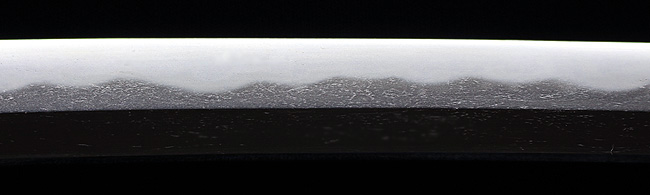

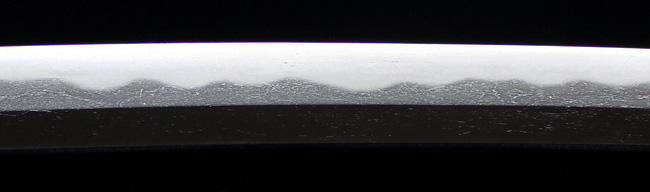

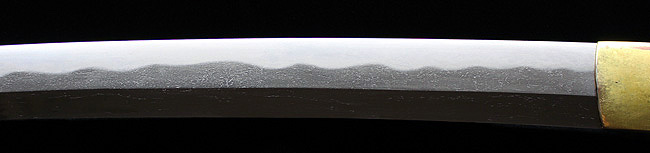

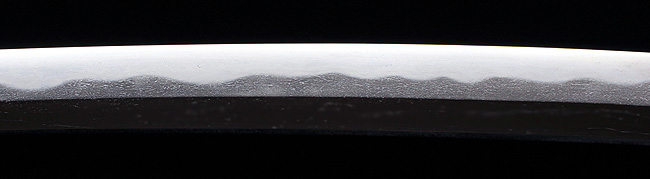

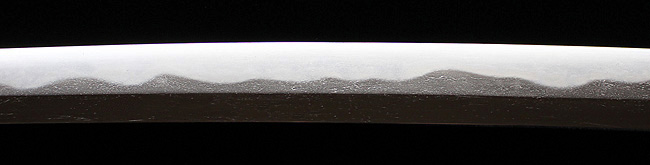

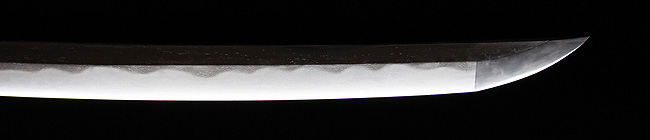

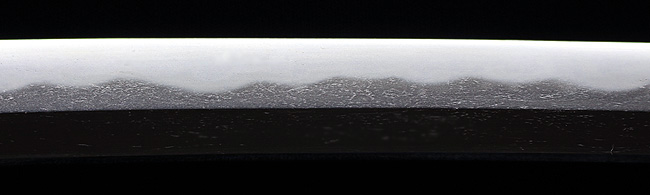

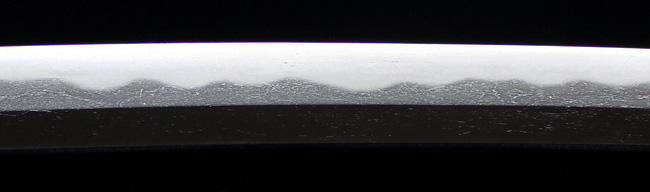

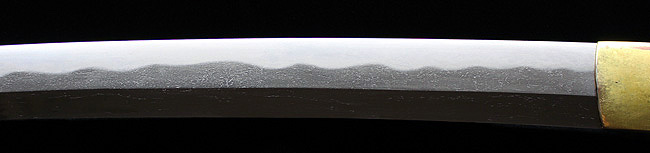

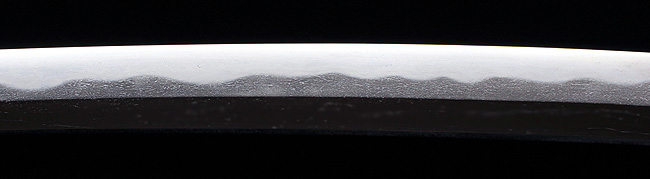

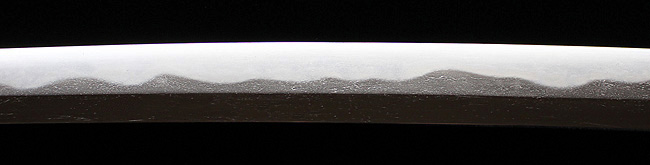

加賀国きっての名門陀羅尼派は、室町時代の初め此の地に居を構えた勝家を祖とします。 以降一族は着々と繁栄を築き、その系統は江戸時代まで連綿と続きます。 陀羅尼派の刀工は銘字に『勝』の字を用い、「勝家」「勝国」など字面からくる縁起の良さでも人気が高かったようです。 本作は室町時代後期、天正(1573年-1593年)ころに加賀で活躍した勝家です。 姿、鎬造り、庵棟、身幅広く、反り深く、先反りつき、中切先延びる。 鍛え、板目に流れごころ交じり、地沸つき、鎬地寄りに白け映り立つ。 刃文、互の目乱れ、焼き幅広く、丁子刃、尖り風の互の目交じり、小足・葉頻りにかかり、飛び焼き盛んにつく。 帽子、乱れ込み、一枚風となる。 茎、生ぶ、浅い勝手下がりの鑢目かかる。 天正年間は日本史の中でも激動の時代で、数多の激しい戦が行われたことで知られています。 鉄砲が戦の主力となり、それに伴い鎧が頑強に改良され、その鎧に対応すべく日本刀も大きな変化を強いられます。 長寸となり、身幅広く、切先が伸びるなど、それまでの片手打ちは姿を消し、大きく力強い姿と変貌を遂げます。 本作もまさに鉄砲伝来後の日本刀の特徴をよく備えており、勇壮でもの切れしそうなその姿からは戦国時代の臨場感がひしひしと伝わってきます。 江戸後期に作られた打刀拵が附属します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|