| 銘 兼光 (関) 古刀 (室町中期 1550年頃) |

(財)日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書附 長さ65.4cm 反り2.6cm 目釘穴 1個 元幅3.0cm 先幅1.9cm 元重0.7cm |

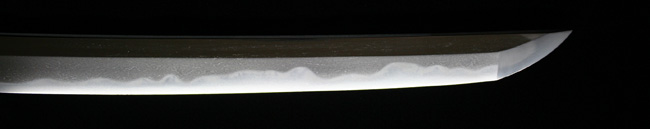

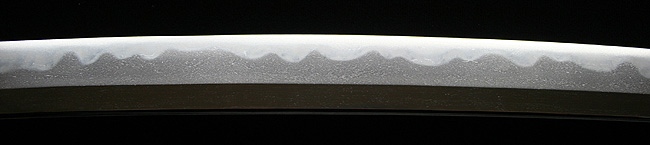

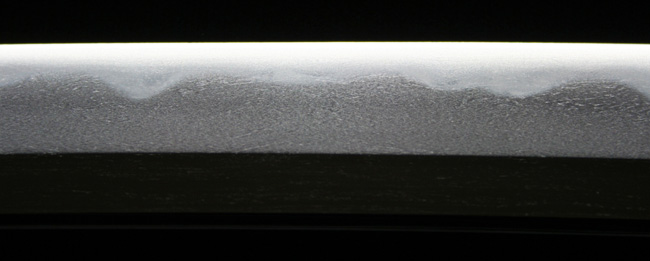

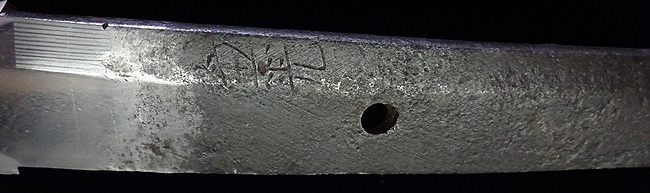

南北朝時代が終わり、室町時代になると、それまで騎兵中心であった部隊編成が歩兵中心へと変わってきます。それに呼応して太刀よりも歩兵に適した打刀が次第に多用されるようにもなります。 特に応仁の乱以降は大勢の歩兵による徒歩戦が主流となり、刀も混戦や屋内の戦闘にも適した二尺二寸前後の物、いわゆる「片手打ち」と呼ばれる打刀が中心となっていきます。 本作はその「片手打ち」と呼ばれる姿の打刀です。 姿、鎬造り、庵棟、身幅広く、元先にやや幅差つき、踏ん張りがあり、反り深く、先反つき、中切先。 鍛え、板目肌立ち、処々流れ、地沸つき、白け映り一面に立つ。 刃文、互の目。互の目丁子・尖り刃など交じり、小足入り、総じて砂流しかかり、飛び焼きかかり、小沸つく。 帽子、小丸に返る。 茎、生ぶ茎、先刃上がりの栗尻、鑢目鷹の羽、目釘穴一、差し表に二字銘。 兼光を名乗る刀工は室町時代の関に数人いたようです。 本作は短いながらも太刀を彷彿とさせる美しい姿から時代が少し上がるように思え、また極めて技量が高く、いわゆる室町後期に多くなる数打ち物(量産品)とは明確に一線を画しています。 随所に美濃刀の特徴が散りばめられ、美濃刀を語るのであればこれ一振りで十分と言える典型作です。 保存状態も素晴らしく、状態の良い片手打ちが少なくなった昨今、またとない出物と言えるでしょう。 |

|