|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

| |

|

|

|

| |

| |

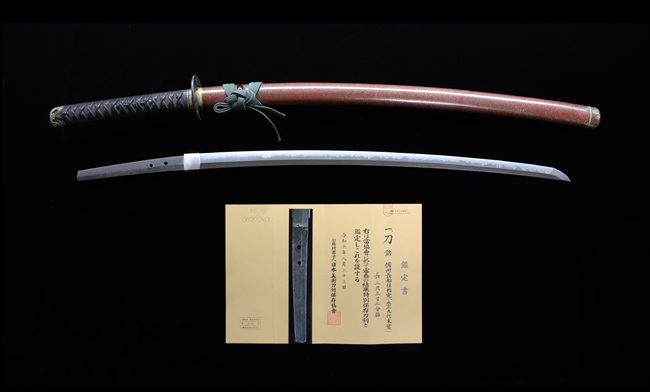

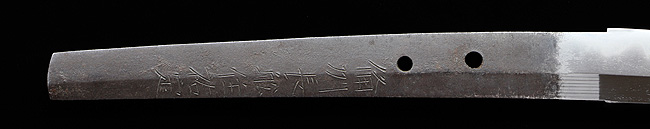

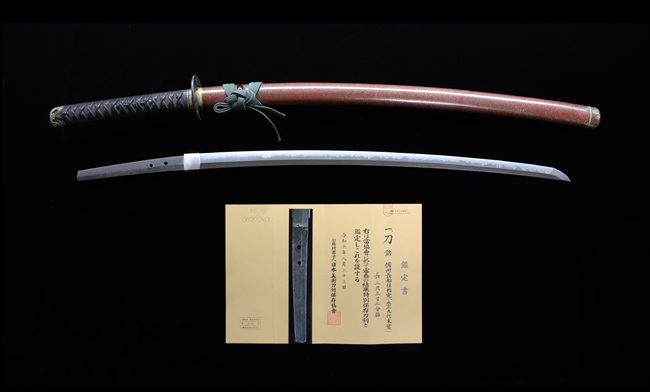

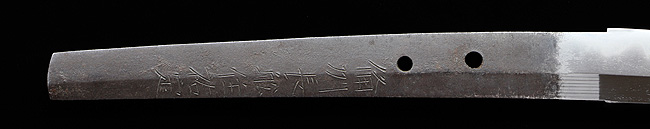

| 銘 備州長船住祐定 (永正九代末葉) 中上作 良業物 新刀(寛文頃 約360年前) |

公財)日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書 長さ70.3cm 反り1.5cm 目釘穴2個 元幅3.2㎝ 先幅2.2㎝ 元重0.7㎝ |

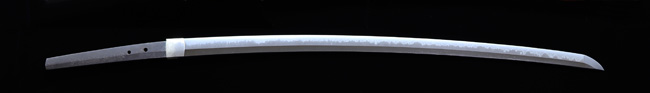

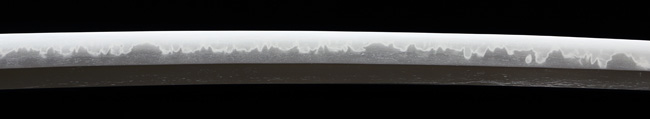

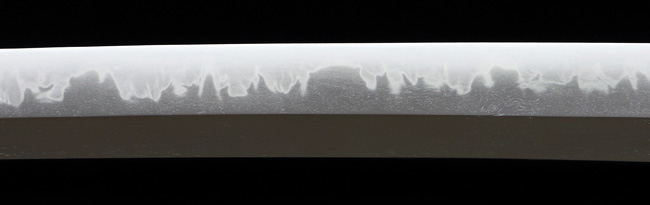

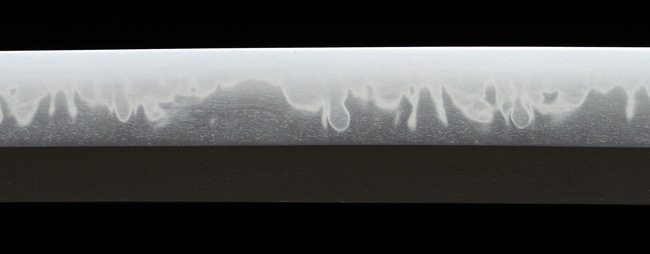

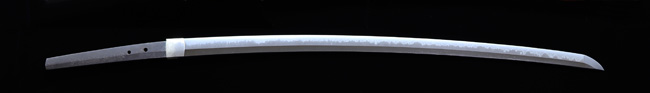

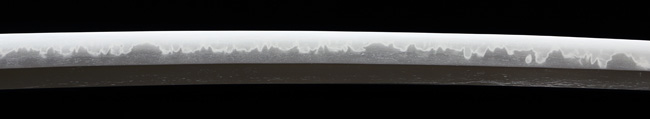

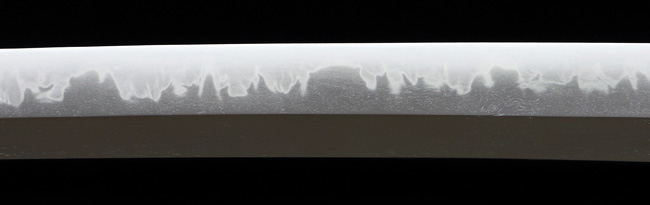

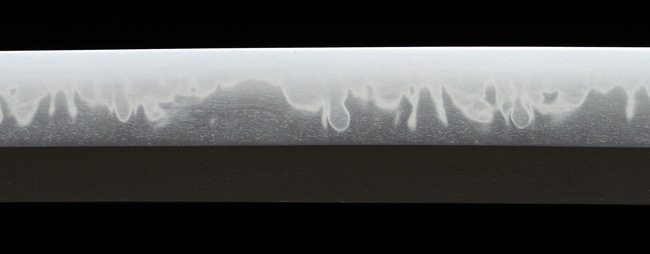

鎌倉中期より長きに渡って繁栄を誇った長船派ですが、天正十九年に吉井川の氾濫により大洪水が引き起こされ、付近一帯が水没します。 この天正大洪水では長船鍛冶は壊滅状態となり、『黄薇刀剣考』によれば助かった刀鍛冶は藤四郎祐定をはじめ僅か三人だったそうです。この藤四郎祐定を復興第一世代とするなら本作の興左衛門尉祐定は第二世代。 新刀祐定きっての名工で、永正興左衛門尉九代末葉にして、自らも興左衛門尉と名乗りました。 形状、鎬造り、庵棟、身幅広く、豪壮な造り込み、先反りやや高く、中切先延びる。 鍛え、小板目に杢目交じり、よく練れてつみ、地沸つき、乱れ映り立つ。 刃文、焼幅広く、腰開きの互の目・丁子・角張る刃・尖り刃など交じり、華やかに乱れ、乱れの間隔が詰まり、随所に複式の乱れを見せ、小足・葉盛んに入り、小沸つき、飛び焼かかる。 帽子、焼深く、乱れ込んで返る。 茎、生ぶ、先刃上りの栗尻、僅かに区送り、鑢目勝手下り、目釘穴2個、表棟寄りに七字銘。 本作は与三左衛門尉祐定をはじめとする永正期の祐定に私淑したと思われる作域を示しており、腰の開いた互の目と丁子を主体に焼いて、焼幅広く華やかに乱れた様には、本工の本領が遺憾なく発揮され、覇気に溢れている。 地刃共に健全な永正九代祐定の傑作であり、新刀古刀両方の魅力を備えた逸品です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

| |

|

|

|

| |

| |